Le déroulement de la saison apicole

La vie et l’activité d’une colonie varient au cours des saisons. Cette évolution de la biologie d’une ruche au fil de l’année impacte directement les travaux de l’apiculteur, dont les différentes tâches s’adaptent et dépendent de l’état de la colonie.

A la sortie de l’hiver, lorsque les températures augmentent et que les premières floraisons arrivent, la colonie reprend progressivement son activité. Les ouvrières récoltent nectar et pollen et la reine recommence à pondre et le nombre d’individu augmente. L’apiculteur va alors visiter ses ruches afin de vérifier l’état de ses colonies après l’hiver et réorganiser son cheptel.

Au début du printemps, la population de la colonie est passée de quelques milliers d’individus à des dizaines de milliers d’abeilles. Elle a atteint son maximum des capacités de production. Les abeilles bâtissent des cadres pour développer leur couvain et stocker du miel et du pollen. L’effectif des colonies étant très élevée, la place peut venir à manquer dans la ruche. Une partie de la colonie quitte la ruche pour aller former dans un nouvel endroit une nouvelle colonie, c’est l’essaimage. Durant ces mois où les ruches sont populeuses, l’apiculteur va pouvoir accroître et renouveler son cheptel en faisant de la reproduction, de l’élevage de reine ou en produisant des essaims par divisons de ses colonies.

Au milieu du printemps, les sources

de nectar sont abondantes dues aux nombreuses floraisons de cette période. Les abeilles

récoltent beaucoup de nectar qu’elles transforment en miel. C’est à ce moment que

l’apiculteur va poser une ou plusieurs extensions de la ruche, les hausses, où

les abeilles vont stocker le miel. L’apiculteur pose et récolte les hausses en fonction

des floraisons et des types de miel qu’il veut produire. Par exemple, pour

produire un miel monofloral (dont le nectar est principalement issu des fleurs d’une

seule espèce), il va mettre ses hausses juste avant la floraison de la fleur d’intérêt

et les lever juste après que celles-ci ont fanées. Suivant les régions, il peut

y avoir plusieurs récoltes et l’apiculteur peut ainsi proposer plusieurs types

de miels.

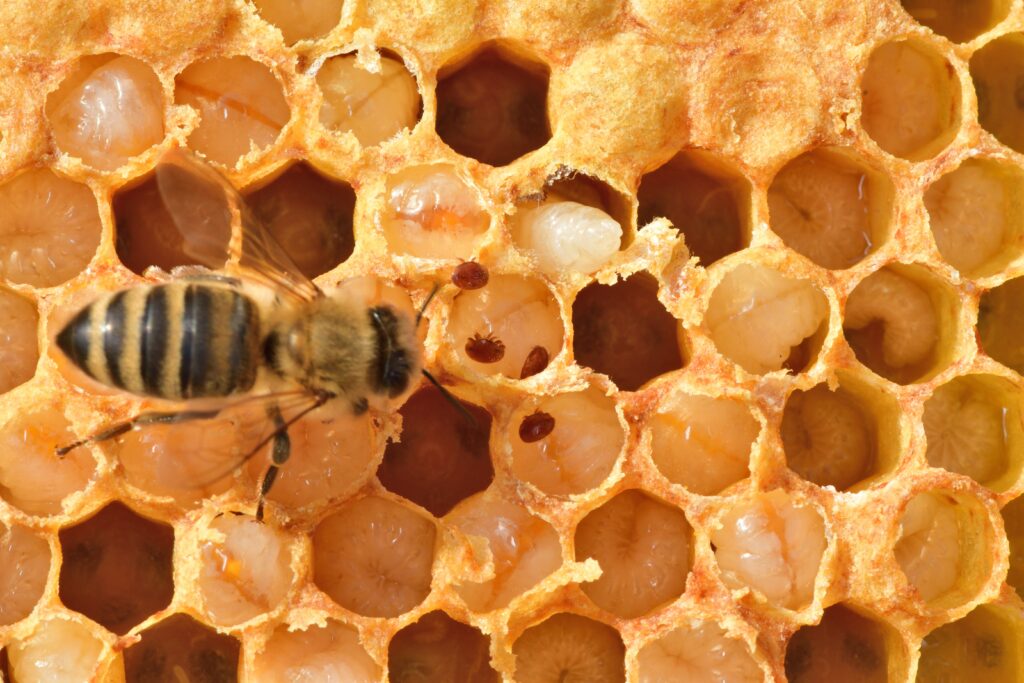

Au milieu de l’été, les ressources nutritives se font plus rares et les apiculteurs ont pour la majorité finis leurs récoltes. La population dans la ruche décline et les mâles, devenues des bouches inutiles à nourrir sont expulsés de la ruche. Les effectifs de parasites de la colonie, Varroa destructor sont très élevées et des traitements contre cet acarien sont effectués. L’apiculteur peut aussi compléter les réserves de la colonie avant l’hiver.

Lorsque l’hiver arrive, les milliers d’abeilles restantes se regroupent au centre des la ruche en grappe pour optimiser leur réchauffement. L’apiculteur ouvre le moins possible ses ruches pour ne pas les refroidir. Il va aussi mettre en œuvre un second traitement contre Varroa destructor. Elles hivernent ainsi jusqu’au printemps suivant.

Un apiculteur est considéré comme professionnel lorsque son cheptel est supérieur à 150 colonies. En plus des travaux sur les ruches, l’apiculteur doit se préoccuper au cours de l’année de sélectionner les bonnes colonies pour renouveler son cheptel, d’extraire le miel, le conditionner et parfois le commercialiser. D’autres types d’activités peuvent aussi s’ajouter, comme la production de gelée royale, de pollen et de propolis, ou la transformation des produits de la ruche en confiseries, gâteaux, etc. Être apiculteur, c’est aussi être éleveur, conditionneurs, commerçant, confiseurs !

Les plantes mellifères

Les abeilles ont besoin de nectar ou de miellat qui sont riches en glucides et donc des sources d’énergie pour la colonie. Elles ont aussi besoin d’apports suffisants en pollen, qui est leur unique source de protéines et qui est nécessaire au développement des larves.

Voici une liste, non exhaustive et en fonction saisons, des plantes mellifères qu’il est intéressant de favoriser chez soi :

- Début de printemps : arbres fruitiers, colza, pissenlit, aubépines

- Fin de printemps : robinier faux acacia

- Eté : tilleul, châtaignier, tournesol, sarrasin

- Automne : lierre, bruyère

Actions en faveur des pollinisateurs

Les bonnes pratiques d’épandage

Les abeilles et leurs ressources nutritives peuvent être exposées aux molécules épandues. Ces expositions peuvent provoquer des intoxications aigües (mortalité des insectes) ou avoir des effets chroniques (baisse de la longévité des abeilles, impacts sur la reproduction). Afin de limiter au maximum l’exposition des butineuses aux résidus de pesticides et proposer une nourriture de qualité aux colonies d’abeilles, il est impératif de :

- Respecter la réglementation en vigueur : pour en savoir plus consultez l’article sur l’arrêté abeilles.

- Porter une attention particulière à la qualité de pulvérisation et à l’utilisation de dispositifs limitant la dérive.

Les ressources florales sont essentielles pour la survie des abeilles, qui jouent un rôle crucial dans la pollinisation de nombreuses cultures et plantes sauvages. Les abeilles dépendent des fleurs pour leur alimentation, collectant du nectar pour produire du miel et du pollen pour nourrir leurs larves. Une diversité de fleurs est nécessaire pour fournir une alimentation équilibrée tout au long de l’année. Cependant, les aléas dus au changement climatique et à l’uniformisation des paysages agricoles réduisent la quantité et la qualité des ressources disponibles pour les pollinisateurs.

- Mise en place de cultures attractives, dont les espèces semées atteignent le stade floraison (colza, légumineuses).

- Introduction de haies et de jachères fleuries, apportant à la fois des ressources nutritives et un habitat aux pollinisateurs.

- Avoir des prairies permanentes ou temporaires, qui sont sources de fleurs et font d’excellents emplacements de ruchers.

Il est essentiel de dialoguer et de travailler ensemble entre apiculteurs et agriculteurs pour mieux comprendre les enjeux et les contraintes de chacun. N’hésitez pas à prendre contact avec les apiculteurs de votre territoire !